Sind dir schon einmal diese grauen Dinger auf den Feigenkakteen aufgefallen? Sie sehen unscheinbar und nicht besonders hübsch aus, aber in ihnen steckt ein faszinierendes Geheimnis. Es sind Cochenille-Schildläuse – winzige Lebewesen, die einen der begehrtesten Farbstoffe der Geschichte liefern.

Cochenille und Feigenkakteen sind die Überreste einer Monokultur, die im 19. Jahrhundert die Insel Teneriffa prägte. Richtig gelesen: die kleinen Tierchen wurden gezielt „angebaut“, denn die Weibchen enthalten Karminsäure, die der Hauptbestandteil des begehrten roten Farbstoffs Karmin ist. Das intensiv leuchtende Rot war in früheren Zeiten schwer gefragt, unter anderem zum Färben von Textilien und in der Malerei.

Doch wie kamen die kleinen Tierchen nach Teneriffa? Werfen wir einen Blick auf ihre Herkunft und die Umstände, die sie auf die Insel brachten. Und wenn du Läuse als Farbstofflieferant ekelig finden solltest, lies bis zum Ende, denn möglicherweise hast du sie sogar schon einmal gegessen…

Die Heimat der Cochenille: Mexico und Mesoamerica

Bereits die ersten Bewohner Mesoamerikas haben Cochenielle-Läuse auf den jungen Trieben von Feigenkakteen (auch Nopal genannt) angebaut, um daraus einen leuchtend roten Farbstoff zu gewinnen: das „Blut des Nopalkaktus“.

Woher kommt der Begriff Mesoamerika?

Die Azteken nannten die ihnen bekannte Welt Ānāhuac „Zwischen den Gewässern“, bevor die Spanier sie ab 1519 schrittweise dem Vizekönigreich Neuspanien einverleibten. Aus „Zwischen den Wassern“ wurde im modernen Sprachgebrauch „Mesoamerika“ – das Gebiet, das die beiden großen Subkontinente im Norden und Süden verbindet.

In alten Mexico waren Feigenkakteen eine wichtige Nutzpflanze: neben der Cochenille-Zucht wurden ihre Früchte (Feigenkaktus) als Obst, die zarten, jungen Blätter als Gemüse (Nopalitos) und die saftigen Triebe als Viehfutter verwendet.

Das Rot der Azteken und Maya

Cochenille-Rot ist einer der ältesten Farbstoffe Amerikas. Bereits im zweiten Jahrhundert v. Chr. wurde der Farbstoff in den Ritualen der Maya und Azteken verwendet. Das Rot galt als Symbol für die Götter, die Sonne und das Blut.

Alzate y Ramírez, José Antonio de, 1737-1799., Public domain, via Wikimedia Commons

Die Mayas und Azteken handelten Chochenillerot in ganz Mittel- und Südamerika. Dafür wurde die Cochenille-Laus, aus der der Farbstoff gewonnen wird, angebaut und sogar gezielt gezüchtet: Die indigene Bevölkerung der mexikanischen Regionen Puebla, Tlaxcala und Oaxaca vermehrten bestimmte Cochenille-Läuse über viele Generationen hinweg und optimierten so Qualität und Farbe. Sie entwickelten zudem Methoden, um das Rot optimal aus den Läusen zu gewinnen.

Wofür nutzten Inkas und Mayas Cochenille-Rot?

Die indigenen Völker Mesoamerikas nutzten die Cochenille und den daraus gewonnenen Farbstoff zum Färben von rituellen und zeremoniellen herrschaftlichen Textilien und Federn, als Farbe für handgezeichnete Manuskripte und Wandmalereien sowie als Medizin.

Extrawissen: Cochenille war ein so wertvolles Produkt, dass die Azteken es von unterworfenen Völker als Tribut einforderten.

Woher kommt der Name „Blut des Nopalkaktus“?

In der aztekischen Sprache Nahuatl wurde der rote Farbstoff Nocheztli genannt. Die Früchte hießen nochtlí. Nocheztlí bedeutet Blut (eztli) des Kaktus (nochtlí) oder „Feigenkaktusblut“. Die Kakteen hießen nopalli bzw. nochpalli, worauf die heutige Bezeichnung Nopal-Kaktus zurückgeht.

Schon kurz nach der spanischen Eroberung: Cochenille – ein Exportschlager

Die spanischen Conquistadoren entdeckten schon kurz nach der Eroberung Mittelamerikas die Cochenille-Zuchten der Ureinwohner und erkannten den Wert des leuchtend, kräftig roten Farbstoffs. Sie übernahmen die Kontrolle über die bestehenden Zuchten bzw. weiteten sie aus.

Seit ungefähr 1526 war die Cochenille ein bedeutender Ausfuhrartikel für Mexiko. Interessant war der Farbstoff unter anderem für die Textilindustrie, denn im 16. Jahrhundert war es in Europa wegen der Seltenheit geeigneter Färbemittel sehr schwierig, Textilien dauerhaft intensiv rot zu färben.

Darum waren die Cochenille fast so wertvoll wie Gold und Silber

Obwohl für rund 50 g Karmin rund 1 kg getrocknete bzw. rund 140.000 lebende Cochenille gebraucht wurden und die Beschaffung entsprechend arbeitsintensiv war, setzten die Spanier auf die Anzucht der kleinen Laus und den Export aus den eroberten Ländern.

Der rote Farbstoff übertraf alle anderen Alternativen an Leistung und Vielseitigkeit: Mit Cochenille konnte ein schillerndes Spektrum an Rottönen erzeugt werden, von zartem Rosa über leuchtendes Scharlachrot bis hin zu tiefstem Burgunderrot. Er war heller und gesättigter als jeder andere rote Farbstoff in der Alten Welt und etwa zehnmal stärker als die nächstbeste Option.

Cochenille-Rot wurde zu einem regelrechten Exportschlager und war zur Kolonialzeit fast so wertvoll wie Gold und Silber. Lange Zeit beanspruchte das spanische Königreich das Monopol. Schon der bloße Versuch, lebende Tiere zu schmuggeln, wurde mit dem Tod bestraft.

Per Dekret: so kam die Cochenille nach Europa

Die ersten Feigenkakteen erreichten Europa wohl bereits im 15-16. Jahrhundert, wo sie im gesamten Mittelmeerraum zur Fruchtproduktion, als Viehfutter und zur „grüne Zäune“ zur Eingrenzung eingesetzt wurden

Die Spanier wollten die Cochenille auch in Europa anbauen und es 1822 wurde ein Dekret erlassen. Das ordnete an, einige mit den begehrten Schildläusen befallene Nopalkakteen einzuführen.

Cochenillezucht auf den Kanaren: Aufschwung und Zusammenbruch

Auf den Kanarischen Inseln begann die Cochenillezucht 1831 zunächst im kleinen Rahmen. Dazu wurden die Feigenkakteen auf trockenen, steilen Hängen angepflanzt und es stellte sich schnell heraus: hier waren die Bedingungen für das Wachstum der Feigenkakteen und der Cochenillelaus ideal. Bereits nach kurzer Zeit erwies sich der Cochenille-Anbau als erfolgreich und wirtschaftlich lukrativ.

Teneriffa richtete in den nächsten Jahrzehnten die Landwirtschaft fast ausschließlich auf Feigenkakteen-Monokulturen aus. Dies lag auch daran, dass die beiden bisher vorherrschenden Monokulturen Zuckerrohr und Wein nicht mehr erfolgreich waren. Der Weinanbau und -handel erlebte zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert einen allmählichen Niedergang und verlor wegen der großen Mehltauepidemien schließlich seine Bedeutung. Nun versuchte man es mit Cochenille und der Versuch gelang: bald schon wurde alles verfügbare Land, Gärten und Felder in Feigenkakteen-Pflanzungen umgewandelt.

Die Cochenille-Zucht sorgte für einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung. Es gab Zeiten, zu denen der Anteil der Cochenille unglaubliche 90 % aller kanarischen Exporte betragen hat. Mit jährlich Tausenden Tonnen Schildläusen stiegen die Kanaren zum weltweit größten Produzenten auf. In der Hochphase um 1870 sollen 60.000 Doppelzentner Cochenille exportiert worden sein.

Doch im Jahrzehnt 1870-1880 nahm dieser Boom ein Ende: mit den Anilinfarben kamen die ersten synthetischen Farbstoffe auf den Markt. Da diese billiger waren, verdrängten sie den Naturfarbstoff Karmin schlagartig. Die auf den Kakteenanbau ausgerichtete Landwirtschaft der Kanaren kollabierte, die Armut stieg und zwang immer mehr Canarios ihre Inseln zu verlassen – die bevorzugen Einwanderungsziele waren Mittel- und Südamerika, vor allem Venezuela und Cuba.

Extrawissen: Cochenillezucht und Farbstoffherstellung

Cochenille werden auf speziellen Feigenkakteen gezüchtet. Auf Teneriffa werden sie Chumberas genannt. Für den Kaktus ist die Schildlaus ein Parasit, der sich festsaugt und von seinem Saft lebt. Die trächtigen Weibchen der Cochinelle-Laus werden geerntet, nach dem Trocknen pulverisiert und der Farbstoff Karminsäure extrahiert.

Die Wirtspflanzen

Für die Zucht von Cochenille werden junge, fleischig-saftige Sproßabschnitte von Feigenkakteen (Opuntia ficus-indica) beimpft.

- Am besten geeignet sind junge Sprossabschnitte (Kladonien oder Kaktusohren genannt), die fast ihr volles Längenwachstum erreicht haben. Diese bieten den für ca. 3 Monate ihres Lebens an einer Stelle festsitzenden Weibchen genügend Nahrung in Form zuckerhaltigem und nährstoffreichen Pflanzensaft.

- Die Epidermis soll zart und homogen sein, so dass sich die Insekten möglichst gleichmäßig über den Sproßabschnitt verteilen.

- Die gesamte Pflanze darf nach einer Saison als Wirt der Cochenille nicht zu sehr erschöpft sein, da sie sonst für die weitere Verwendung unbrauchbar wird.

Die Conchenille

Die Cochenillelaus (Dactylopius coccus Costa) ist eine domestizierte Art und wird bereits seit mehr als tausend Jahren gezüchtet.

Der rote Farbstoff, für den die Cochinelle gezüchtet wird, ist im Körper der Weibchen und vor allem in den Eiern gespeichert. Er ist bitter und schützt die Weibchen vor Fressfeinden. Die Männchen haben für die Farbstoffproduktion keinen Wert.

Die Cochenille pflanzt sich, ausschließlich sexuell fort. Pro Jahr bringen sie vier bis fünf Generationen hervor. Während ihres Lebenszyklus durchlaufen die Männchen sechs Lebensstadien (Ei → 1. Nymphe (engl. instar) → 2. Nymphe → Vorpuppe → Puppe → geflügeltes adultes Tier). Die Weibchen durchlaufen vier Stadien (Ei → 1. Nymphe → 2. Nymphe → sessiles adultes Weibchen).

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Die ausgewachsenen, graubraunen Weibchen sind flügellos, breit-eiförmig bis rund und etwa 6 bis 7 mm lang. Nach der Begattung durch die Männchen legen sie hellrot gefärbte Eier, in der Regel nachts. Sofort bzw. innerhalb der ersten 30 Minuten nach der Eiablage schlüpfen bewegliche, rote Nymphen (die so genannten „Crawler‚) aus den Eiern. Der schnelle Schlupf vermittelt den Eindruck, dass die Weibchen lebendgebärend sind. In diesem Jungstadium sind die Weibchen zunächst kaum von den Männchen zu unterscheiden. Innerhalb einer Stunde nach dem Schlüpfen beginnen sowohl die männlichen als auch die weiblichen Crawler mit der Produktion von wachsartigen Fäden, die ihre Verbreitung durch den Wind zu unterstützen.

Weibliche Crawler, die erfolgreich auf einem Feigenkaktus gelandet sind, ernähren sich für den Rest ihres Lebens am selben Ort und scheiden Wachs aus, das den Körper bedeckt und vor Sonne, Wasserverlust und Feinden schützt. Im Laufe ihres Lebens häuten sich die Weibchen zweimal. Nach der zweiten Häutung sind sie bereit, sich zu paaren. Jedes begattete Weibchen kann über einen Zeitraum von mehreren Wochen Hunderte von Eiern legen. Die Weibchen leben bis zu fünf Monate lang und sind damit wesentlich langlebiger als die Männchen.

Männliche Crawler verbringen mehrere Tage damit, auf der Pflanze zu fressen und sich zu bewegen, bevor sie einen wachsartigen, offenen, hohlen Kokon ausscheiden. Innerhalb des Kokons entwickelt sie sich zu zweiflügeligen Insekten, die aussehen wie kleine rote Fliegen. Die erwachsenen Männchen schlüpfen aus dem Kokon und bewegen sich, angelockt von Duftstoffen, zu den unbeweglichen Weibchen. Obwohl die aus dem Kokon geschlüpften Männchen Flügel haben, fliegen sie selten. Stattdessen laufen sie auf ihrer Suche nach Weibchen. Erwachsene Männchen fressen nicht und sterben nach 2-3 Tagen – in dieser Zeit befruchtet jedes Männchen 3-7 Weibchen. Insgesamt leben die Männchen etwa 50-80 Tage.

Animpfung und Anzucht

Für die Cochenille-Zucht werden die zarten Ohren der Feigenkakteen mit jungen Schildläusen beimpft. Diese gewinnt man, indem weibliche, begattete Conchenilleläuse in groben Leinensäckchen gesammelt werden. Die Beutel werden über gesunde Kakteenblätter ohne Lausbefall gelegt. Hier legen die Weibchen ihre Eier. Wenn alle Jungtiere, die Crawler, aus den Eiern geschlüpft sind und auf die die Kakteenblätter gekrochen sind, wird der Lappen entfernt.

Die beweglichen Jungtiere breiten sich auf die Oberfläche des Zweiges aus, allerdings nicht gleichmäßig. Sie bleiben in der Regel gruppenweise beisammen. Die jungen Nymphen können fast zwei Tage lang nach einem Ort suchen, an dem sie sich niederlassen kann. Dabei bevorzugen sie junge Kladonien mit zarter Oberfläche und die Seite, die nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist. Hier durchstechen die Weibchen mit ihren Mundwerkzeugen die zarte Epidermis der jungen, fleischig-saftigen Kakteentriebe und saugen mit dem Zellsaft Nährstoffe, Wasser und reichlich Zucker auf, um sich zu ernähren. Schnell werden sie dicker, setzen sich fest und bleiben hier an Ort und Stelle ihr weiteres Leben lang.

Auf älteren Zweigen würden die Jungtiere schlecht wachsen, aber die Pflanze schädigen. Deshalb werden sie hier entfernt. Ebenso werden alle Blütenknospen entfernt , da die Blütenbildung viel Energie benötigt, die so nicht den Cochenille zur Ernährung zur Verfügung stehen würde.

Bis sie nach 3-4 Monaten ausgewachsen sind, häuten sich die Läuse zweimal. Die dabei abgestreiften, weißen Häutchen umgeben die älteren Tiere als ein feines Pulver. Nach ca. 70 Tagen senden die festsitzenden Weibchen Duftstoffe aus, um die geflügelten Männchen anzulocken. Die kommen vorbei und befruchten die Weibchen.

Die Ernte

Besonders viel roter Farbstoff ist in den Eiern enthalten, deshalb werden die meisten trächtigen Weibchen kurz vor der Eiablage geerntet, indem sie von den Trieben gekratzt werden. Einige trächtige Weibchen werden dazu genutzt, neue Feigenkakteen anzuimpfen. Die meisten der geernteten, trächtigen Weibchen werden abgetötet, gesiebt und getrocknet.

Die Haupternte dauert von Ende des Juli bis zur Mitte des September. Ein geübter Pflücker erntet pro Tag bis zu einem Kilogramm Läuse, was etwa 140000 Tieren entspricht. Da die weiblichen Cochenille sich innerhalb von 3 bis 4 Monaten zentwickeln, könnten jährliche mehrere Ernten erfolgen. Allerdings sind diese weniger ergiebig, da Feigenkakteen nur im Frühjahr neue Zweige bilden und diese über den Sommer eine festere Epidermis entwickeln, was die Ernährung der Cochenille erschwert. Über die Wintermonate bleibt die Aktivität meist auf die Erhaltung der trächtigen Tiere beschränkt.

Farbstoffherstellung

Zur Herstellung des roten Farbstoffes werden die getrockneten Cochenille zu einem Pulver gemahlen und die Karminsäure mit heißem Wasser extrahiert. Dieser organischer Farbstoff muss durch Zugabe eines Metallsalzes, stabilisiert werden. Die indigenen Mexikaner verwendeten dafür häufig Alaun (Kaliumaluminiumsulfat).

Cochenille reagiert empfindlich auf Änderungen des pH-Wertes und kann daher seine Farbe verändern. Wenn eine Säure wie z.B. Essig zugesetzt wird, nimmt er eine orange Farbe an. Wird eine Base wie z.B. Ammoniak zugesetzt, so wird nimmt er eine violette Farbe an.

Karminrot: früher die Farbe der Macht, heute in Lebensmitteln

Karminrot wurde lange als Farbe der Macht bezeichnet. Mit dem Pigment wurden zum Beispiel die roten Uniformröcke der britischen Armee gefärbt. Bis heute werden Armeeangehörige deshalb als Rotröcke bezeichnet. Ebenfalls mit Karminrote gefärbt wurden die die scharlachroten Gewänder der katholischen Kardinäle.

In der Malerei war das leuchtend rote Karmin beliebt, bekannte Kunstwerke sind zum Beispiel

- Die Musiker, von Caravaggio, 1595

- Portrait von Agostino Pallavicini, von Anthony van Dyck, 1621

Caravaggio, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Auch ein tiefblaues Farbpigment lässt sich auf Basis der Cochenille herstellen, das berühmte Berliner oder Preußisch Blau. Die Farbe wurde schnell bei Maler beliebt. Zu den bekanntesten Werken, die Berliner Blau verwendeten, gehören

- Die große Welle vor Kanagawa, von Katsushika Hokusai, entstanden um 1829-1833

- Sternennacht, Vincent van Gogh, 1889

Heute überwiegen andere Verwendungszwecke:

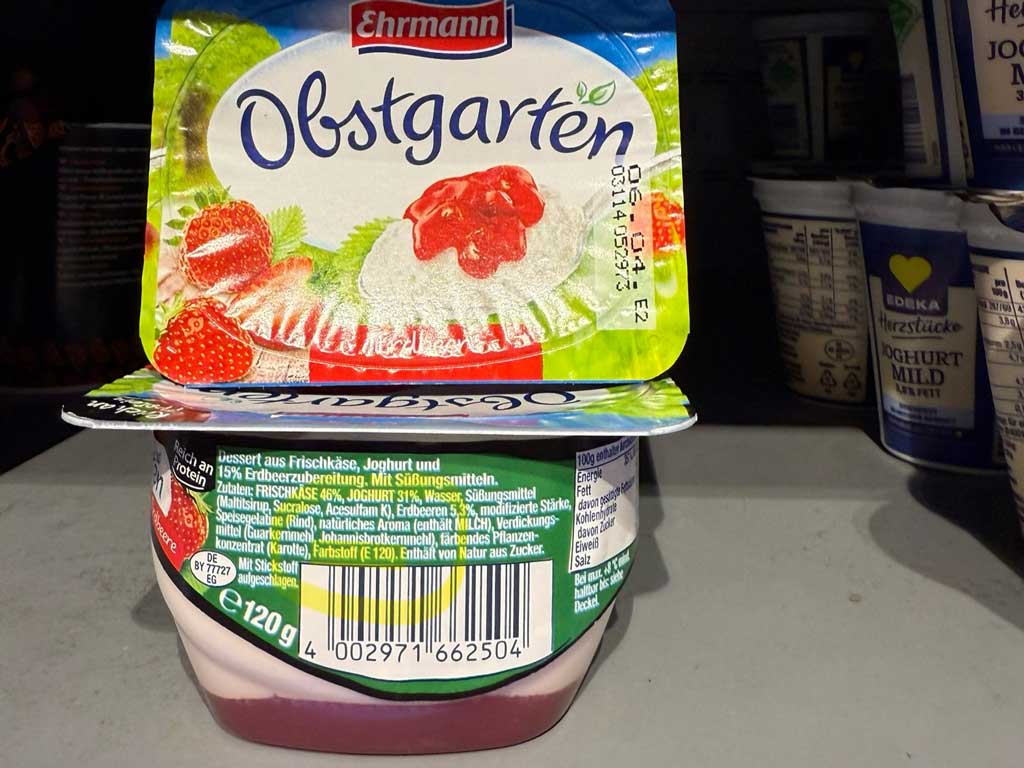

- als E120 ist Echtes Karmin für bestimmte Lebensmittel zugelassen, verwendet wird es in Süßigkeiten oder Milchprodukten, vor allem aber in Wurst. Hier gibt es mehr Infos dazu.

Fotos vom 22.3.2025

Quellen und weiterführende Links

- https://core.ac.uk/download/pdf/74507469.pdf

- https://www.zobodat.at/pdf/Bauhinia_20_0035-0044.pdf

- https://www.researchgate.net/publication/268742233_Opuntia_ficus-indica

- https://www.loc.gov/ghe/cascade/index.html?appid=a4fb6d38afd64e3ebe4618c776b70e7f

- https://masaamerica.food.blog/2020/01/28/nocheztli-the-cochineal-beetle/

- https://www.seilnacht.com/Lexikon/Cochenil.htm

- https://www.dkg.eu/kaktus-des-jahres-2019-opuntia-ficus-indica/

- https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/samter_erfindungen_1896?p=417

- https://www.geog.uni-heidelberg.de/md/chemgeo/geog/geomorph/dissertation_machtle.pdf

- https://www.academia.edu/78829512/Ethnologie_Mesoamerikas_Eine_Einf%C3%BChrung

- https://www.researchgate.net/publication/261330134_Experimental_management_control_of_Opuntia_dillenii_Haw_and_Agave_americana_L_in_Teno_Rural_Park_Canary_Islands

- https://medioruraldetenerife.wordpress.com/2012/08/21/los-higos-pico-son-para-el-verano/

- https://www.dkg.eu/wp-content/uploads/2017/11/kuas_1982_11_opt_1638.pdf

- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ciuz.202100033

- https://www.mentalfloss.com/article/648050/cochineal-insect-red-dye

- https://knowablemagazine.org/article/technology/2022/cochineal-red-dye-bugs-moves-lab

- https://hmsc.harvard.edu/online-exhibits/cochineal/

- https://www.smithsonianmag.com/innovation/bug-had-world-seeing-red-180961590/

- https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/18193/48_Ausstellungsfuehrer_Naturfarben.pdf?sequence=1

- https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/29024/LD5655.V856_1991.P464.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- https://www.researchgate.net/publication/339124038_A_genetic_analysis_of_the_species_and_intraspecific_lineages_of_Dactylopius_Costa_Hemiptera_Dactylopiidae

- https://www.researchgate.net/profile/Clarke-Van-Steenderen/publication/339124038/figure/fig14/AS:856232197898242@1581153072168/Figure-B3-Lifecycle-of-Dactylopius-Adapted-from-Moran-and-Cabby-1979.png

- https://www.projekt-gutenberg.org/taschenb/kriecht/chap106.html